DETECTING PRETRAINING DATA FROM LARGE LANGUAGE MODELS

논문 정보

- Date: 2024-01-02

- Reviewer: 김재희

- Property: LLM

1. Intro

Pretrain Data Detection

-

LLM 활용에 있어 Pretrain Data Detection 필요성

-

Privacy 관련 데이터 학습 여부를 확인하여야 함 ⇒ Privacy 데이터 생성 문제

-

Copyright 관련 데이터 학습 여부를 확인하여야 함 ⇒ 저작권 및 사용료 문제

-

Benchmark Dataset 데이터 학습 여부를 확인하여야 함 ⇒ 정확한 모델 성능 측정 문제

-

Membership Inference Attack (MIA)

-

특정 데이터에 대해 대상 모델의 학습 여부를 Inference 과정을 통하여 탐색하는 분야

-

LLM에 대한 기존 방법론 적용의 어려움

-

기존 방법론 : 특정 데이터와 유사한 분포를 가지는 데이터 존재 가정(Shadow Data)

-

Shadow Data로 대상 모델을 Finetune시킴 (Shadow Model)

-

특정 데이터에 대한 Original Model의 Output Probability를 Shadow Model을 이용하여 Calibration → Original Model이 특정 데이터에 대해 Finetune 되었는지 판별

-

두가지 가정 사용

-

-

-

대상 모델의 Pretrain 데이터를 알고 있음

-

Shadow Data를 충분한 양 수집할 수 있음

⇒ 두 가정 모두 LLM에서 성립 X

- Pretrain Corpus를 모르고, 알고 있다 하더라고 분석하기에 너무 방대하고, 우리가 실제로 접근할 수 있는 것은 생성 확률 뿐일 때를 가정하고 문제 상황 정의

-

탐지 어려움 :

-

MIA 태스크에서 일반적으로 학습 데이터의 크기가 커질수록, 학습 epoch 및 lr이 작을수록 탐지 난이도가 올라간다고 알려져 있음

- LLM Pretrain Corpus는 매우 크고, 학습 epoch과 lr은 매우 작음 → MIA 태스크 중 매우 난이도가 높음

-

+) 특정 데이터의 Pretrain Corpus 내 등장 빈도 역시 고려되어야 함

2. WikiMIA : A Dynamic Evaluation Benchmark

-

WimiMIA : LLM MIA 태스크를 위한 Benchmark 데이터셋 구축 및 공개

-

Data Construction: Non-Member Data 394 건 수집 + Member Data 394 건 샘플링

-

Non-Member Data : LLM들이 공통적으로 Pretrain에 사용되지 않았다고 확신할 수 있는 데이터

-

2023년 1월 1일 이후 생성된 위키피디아 문서 수집

-

사건사고 카테고리

-

해당 페이지 생성일자가 2023년 1월 1일 이후

-

Member Data : LLM들이 공통적으로 Pretrain에 사용했다고 확신할 수 있는 데이터

-

2017년 이전에 생성된 위키피디아 문서 수집 → 대부분의 LLM들이 해당 시점의 위키피디아 데이터를 Pretrain에 사용했다고 보고

-

의미가 없는 페이지 삭제 → Table of Contents 등으로만 구성된 페이지

-

-

Paraphrasing : 기존의 MIA 태스크는 정확하게 동일한 데이터만 탐지하는 것을 목표로 함

-

자연어 특성상 유사한 의미를 가지는 문서 탐지도 매우 중요

-

ChatGPT에게 WikiMIA 데이터를 Paraphrasing해달라고 하여 별도 데이터 구축

-

-

Length : 기존의 MIA 태스크는 전체 데이터에 대해 하나의 metric 산출

-

자연어 특성 고려 및 실험 결과 문서 길이와 탐지 성능 간 높은 corr이 있었음.

-

길이 별 데이터를 분리하여 성능 평가

-

-

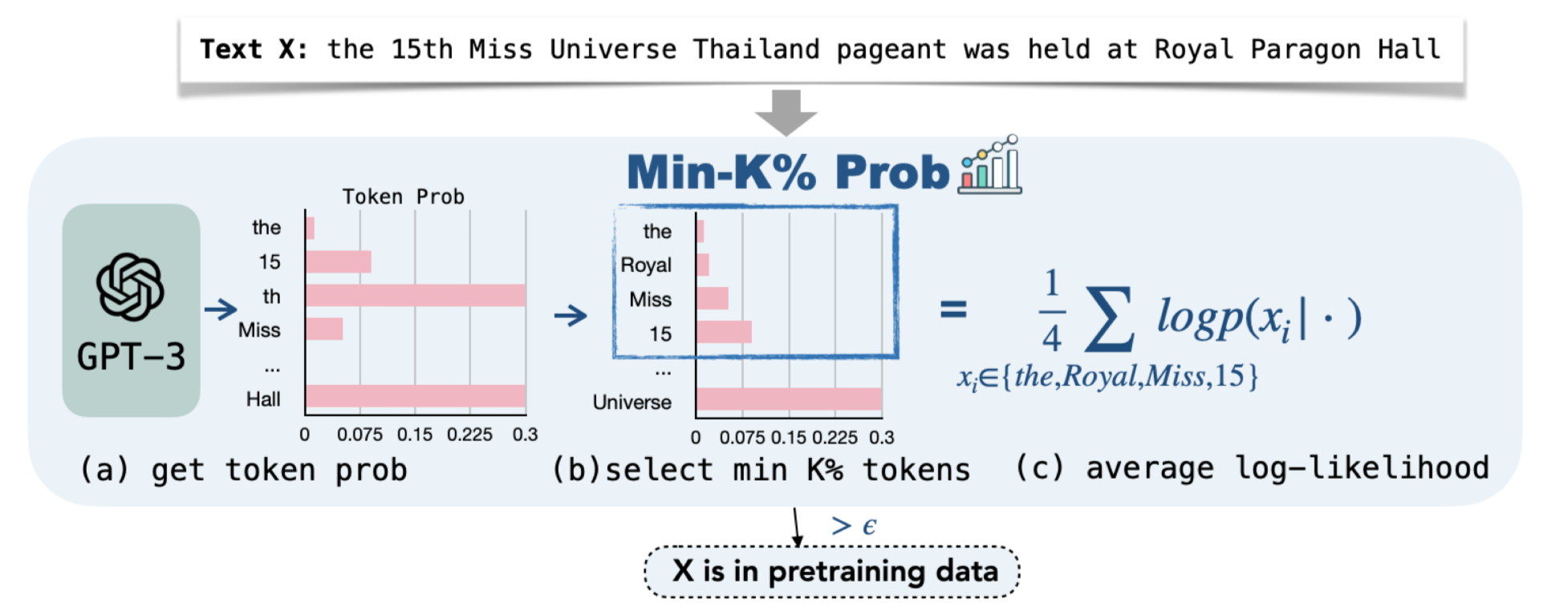

3. Proposed Methods : MIN-K% Prob

가정

학습 때 사용되지 않은 데이터에 대해 inference 한다면 이상 단어(outlier words)를 포함하고 있으므로, 낮은 생성 확률을 가지고 있을 것이다.

- 매우 단순하고 직관적인 아이디어를 기반으로 각 샘플 당 Non-Member(pretrain 때 사용되지 않은 데이터)일 Score 산출

수식

-

각 토큰 생성 확률의 평균

-

대상 토큰 : 한 문장 내 토큰들 중 생성 확률 하위 K%의 토큰들

-

생성될 확률이 낮았던 토큰들(이상 단어, outlier words)의 평균 생성 확률

-

-

해당 스코어에 대한 Thresholding을 통해 MIA 태스크 수행 가능

4. Experiments 1 - Main

Implementation Details and Setup

-

WikiMIA 데이터에 대한 성능 리포팅

-

Validation Set에 대해 Top-K Search → 20이 Best Hyperparam, 데이터셋별 tune 없이 고정하여 사용

-

AUC 점수를 reporting하여 별도의 threshold 고정 X

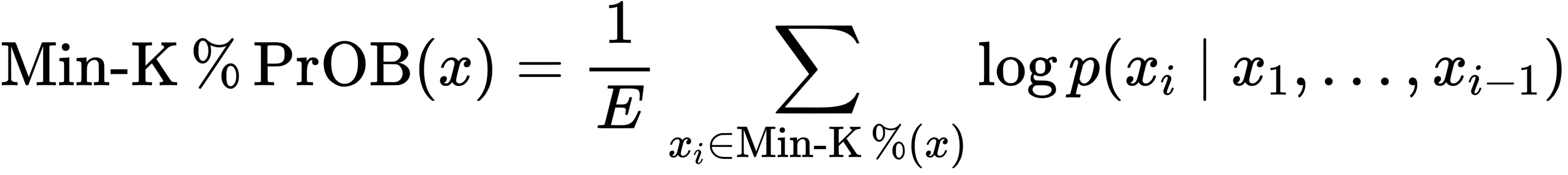

Result

-

타 방법론 대비 가장 높은 탐지 성능 기록

-

제안 방법론 유효성 입증

-

타 방법론들의 경우 paraphrasing으로 인한 성능 감소 다수 발생

-

제안 방법론은 성능 저하 거의 X

-

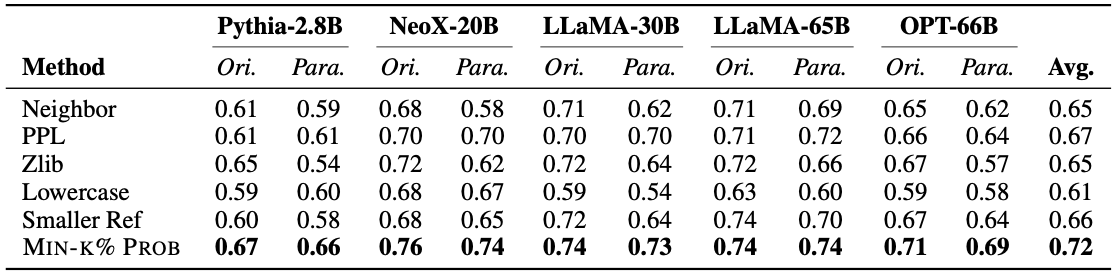

Analysis

-

평가 데이터 길이 및 모델 크기에 따른 성능 변화

-

모델 크기

- 모델 크기가 클 수록 더 높은 탐지 성능 기록

⇒ 모델이 커질수록 학습 데이터에 대한 Memorization 성능 향상 → Membership 데이터에 대한 탐지 능력 확보

-

데이터 길이

- 데이터가 길수록 더 높은 탐지 성능 기록

⇒ 데이터가 길수록 Memorization된 정보를 포함하고 있을 여지가 높아짐 → Memebership 데이터에 대한 탐지 능력 확보

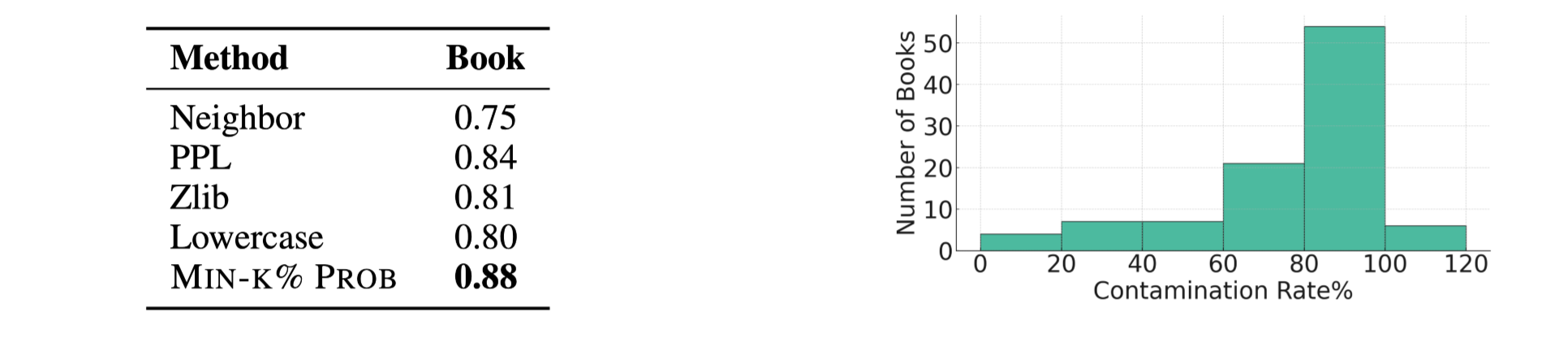

5. Experiments 2 - Detecting Copyrighted Books in Pretraining Data

개요

-

LLM이 학습 데이터 내 copyright 문제가 있는 데이터 포함 여부 탐지 성능 측정

- 이미 기존 연구를 통해 ChatGPT 내 저작권 이슈가 존재하는 책 50여권이 학습된 것으로 추정되는 상황

-

별도의 평가 데이터셋 구축

-

Membership Data : 기존 연구를 통해 밝혀진 50 여권의 책, ChatGPT가 학습한 것으로 추정

-

Non-Membership Data : 2023년 새로이 출간된 50권의 책, ChatGPT가 학습할 수 없는 데이터

-

-

GPT-3 내 저작권 이슈 데이터 확인

-

Book3 Corpus 내 저작권 이슈가 있는 서적 100권 선택

-

Threshold를 설정하여 해당 데이터에 대한 GPT-3 학습 여부 판단

-

-

왼쪽 : 평가 데이터에 대한 판별 성능(AUC)

- 비교 방법론 대비 제안 방법론이 가장 높은 성능 달성

-

오른쪽 : GPT-3의 저작권 이슈가 있는 데이터 학습 정도

-

GPT-3의 경우 90% 이상의 서적에 대해 50% 이상의 문장에 대해 학습된 것으로 보임

-

(사실은 문장이 아니라, segments)

-

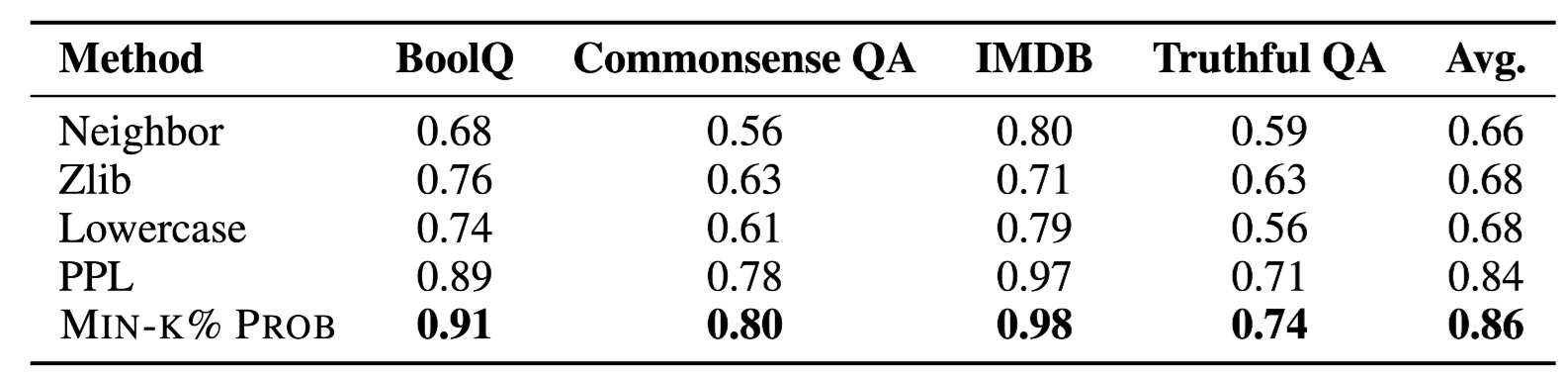

6. Experiments 3 - Detecting Downstream Dataset Contamination

개요

-

Downstream Task 데이터에 대한 학습 여부 탐지 성능 실험

-

모델 : LLaMA 7B

-

실험 방법 : 의도적으로 Downstream Task 데이터를 포함하는 Pretrain Corpus 구축 및 Continual Learning(Pretrain) 진행

-

데이터셋 구성

-

RedPajama Corpus에서 일부 데이터 추출하여 pretrain corpus 구축

-

BoolQ, IMDB, TruthfulQA, CommonsenseQA 데이터셋에서 각 400개의 데이터 샘플링

-

200개의 데이터 : Pretrain Corpus에 포함 (Membership Data)

-

200개의 데이터 : Pretrain Corpus에 포함 X (Non-Membership Data)

-

-

-

RedPajama Corpus + 200*4 Data로 Contaminated Pretrain Corpus 구축

- 해당 코퍼스에 대해 1 epoch 훈련 진행

-

Result

-

1 epoch만 학습되었음에도 86이상의 성능 리포팅

-

제안 방법론의 유효성 재차 검증

-

LLM의 Memorization 능력이 매우 강하다는 점 확인

- Downstream Task의 데이터로 학습되었더라도 해당 태스크를 학습하기보다는 데이터를 외우는 경향이 있다고 볼 수도…?

-

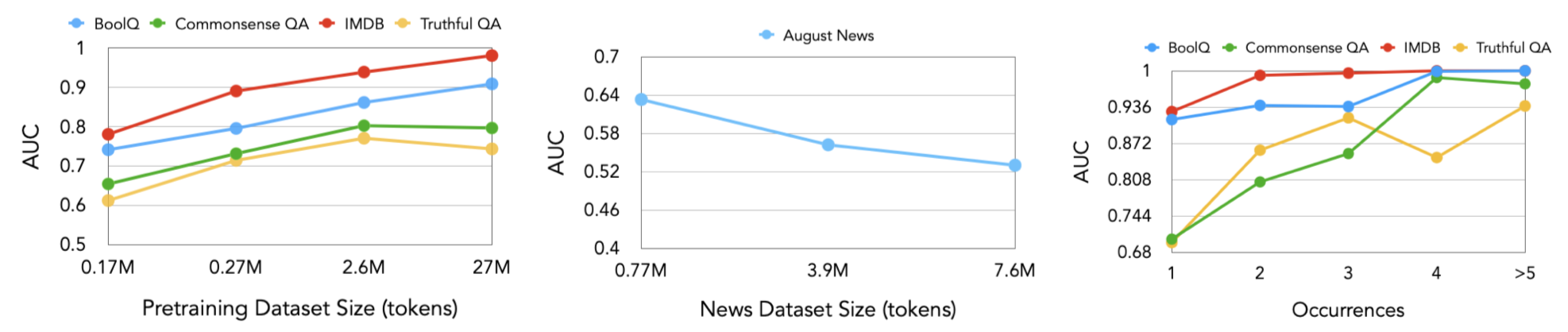

Additional Experiments

-

전체 pretrain corpus 크기에 따른 실험

-

본래 MIA 태스크에서는 학습 데이터의 크기가 클수록 특정 학습 데이터를 탐지하는 것이 어렵다고 생각되어왔음 → 일반화 성능이 올라가니까

-

LLM에 있어서는 Pretrain Corpus가 특정 도메인만 포함하지 않고, 태스크를 의미하지 않기 때문에, 어떤 경향성을 띄는지 확인

-

Pretraining Dataset Size : RedPajama의 크기를 늘려 Pretrain Corpus 크기를 늘리면서 실험 진행

-

Downstream Task 데이터의 갯수는 고정

-

Pretrain Corpus의 크기가 커질수록 오히려 Detection 성능이 올라가는 경향성 포착

- LLM이 Tail Outlier를 잘 memorize하는 경향성에 기인

-

-

News Dataset Size

-

LLaMA의 Pretrain Corpus에 포함되어 있지 않은 2023년 08월 뉴스 데이터 수집

-

해당 데이터의 1000, 5000, 10000 건을 학습 데이터 사용하고, 100건을 평가에만 사용하여, MIA 태스크 성능 측정

-

Pretraining Dataset Size 실험과 반대로 데이터 크기가 커질수록 Detetction 성능 저하 포착

-

Downstream Task와 달리 범용 도메인의 일반 데이터에 대해서는 MIA 태스크 특징에 부합하는 현상

-

-

-

-

Corpus 내 Membership data 빈도에 따른 실험

-

Pretrain Corpus 내 Downstream Task 데이터의 빈도수를 조절하며 학습/평가 진행

-

빈도수가 높아질수록 잘 Detection 되는 경향을 보임

- Pretrain Corpus 내 빈도수가 올라갈수록 Memorization이 더 많이 일어나기 때문

-

-

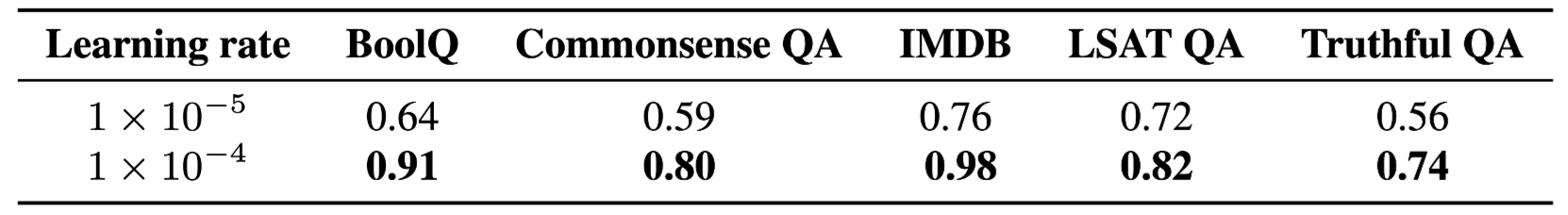

Learning Rate에 따른 실험

-

learning rate을 낮출수록 Detection 성능이 급격히 낮아짐

- lr이 높아질수록 memorization이 더 심하게 발생하기 때문

-

7. Conclusion

Summary

-

LLM의 학습 데이터를 inference를 통해 판별하는 방법론 및 벤치마크 데이터셋 제안

-

방법론 : instance 내 log likelihood 하위 K%의 평균 확률을 계산하여 Score로 사용

-

벤치마크 데이터셋 : 현재까지 공개된 LLM이 무조건 학습/절대 학습 불가한 데이터를 이용하여 Detection Benchmark 데이터셋 제안

-

-

LLM의 Memorization 성능이 매우 강력하고 이를 통해 Detection이 쉬워지는 경향성 포착

-

단순히 PPL 등을 이용하기 보다는 Lowest K%를 이용하는 방법론의 유효성 입증

-

Downstream Task Dataset과 Pretrain Corpus 데이터셋 간의 다른 경향성 포착

Pros & Cons

-

요새 많이 주목받는 LLM Pretrain Corpus 분석 관련 연구

-

연구 주제 및 Research Question 설정이 매우 구체적임

- 논문이 매우 읽기 쉽고, 논리적이며 직관적인 인상을 줌

-

LLM의 Pretrain Corpus를 확신할 수 없는 상황에서 효율적/효과적 실험 환경 설정

-

LLM의 Memorization 현상에 대한 향후 연구가 더 필요해 보임

- 비교 방법론 대비 높은 성능을 보이고 있지만, 실제로 써먹을 수 있는 방법인지에 대해서는 고민이…